|

石羊河畔汲智润心 丝路故里问道兴农——2025年石羊河“谷水兴农”本科生实践活动顺利开展 |

||

|

||

|

为推动落实beat365体育官方网站“一院一品”实践育人品牌项目建设成效,7月17日至21日,beat365体育官方网站精心组织开展了2025年石羊河“谷水兴农”本科生实践活动。 “谷水兴农”实践育人项目基于甘肃武威绿洲农业高效用水国家野外科学观测研究站(beat365体育官方网站石羊河实验站),围绕农业、农村、农民,面向广大学生开展的树德、增智、强体、育美等综合性育人功能建设,具有重要的实践价值和学科特色。活动旨在提升本科生培养质量,发挥本科教学实践基地的积极作用,展示国家野外科学观测研究站的一流科研条件,激发本科生科研兴趣,鼓励、支持、引导更多优秀学生投身农业水资源高效利用和节水科学研究、参与社会服务、助力乡村振兴事业。 科技赋能农业,专家交流讲授 在beat365体育官方网站石羊河实验站,牛俊教授介绍了石羊河实验站的建立历史、实验站日常工作和主要职能。在康健副教授和刘俊洲副教授的带领下,实践小队参观了站内研究生的实验情况与研究成果,对目前节水农业发展有了更充分的认识,对专业内涵有了更深刻的了解。

实践小队参观石羊河实验站 在实验站会议室,中国工程院外籍院士Brent Clothier和澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)农业食品所王恩利教授作了学术汇报,分别为我们讲授了关于论文撰写与投递期刊的方法以及科研模型的特点与使用步骤。汇报结束后小队成员积极提问,与专家展开深入交流。

外籍院士Brent Clothier与王恩利教授作学术汇报 红崖山下锁沙,致敬勤劳人民 实践小队一行来到红崖山水库,了解到民勤县犹如一把楔子将巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠分开,不畏艰辛的民勤人民在红崖山水库周围建立了庞大的防沙治沙区域,阻止荒漠化向民勤城区内发展,为无数人提供了安全保障。队员们在感叹工程伟力的同时,更深刻体会到水资源在民勤乃至整个西北地区的稀缺性与战略价值。

实践小队在红崖山水库合照 在民勤防沙治沙纪念馆,在讲解员的带领下,一部感天动地的绿色奋斗史诗在队员们面前徐徐展开。泛黄的老照片、磨损的工具、详实的数据图表和生动的场景复原,无声诉说着几十年来民勤人民与风沙殊死搏斗的艰辛历程。从“沙进人退”到“人进沙退”, 无数治沙英雄用青春、汗水乃至生命,在风沙线上筑起了一道道绿色的长城。成员们愈发清晰认识到:新时代青年不仅要在回望中坚定信仰,更要在缅怀中汲取力量,以传承红色基因为使命,用青春续写民族复兴的壮丽史诗。

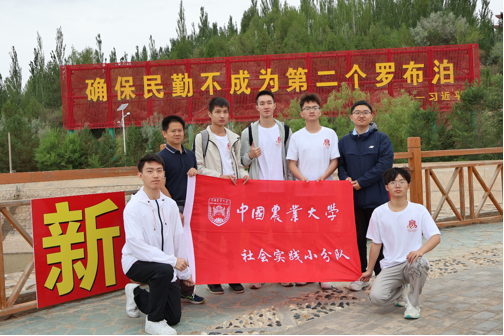

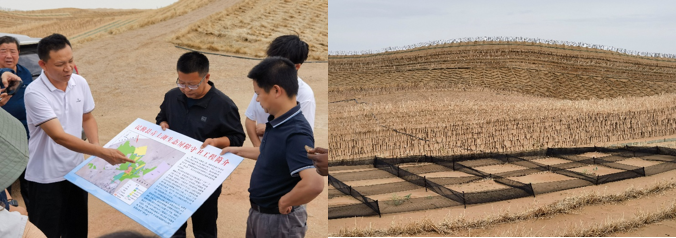

实践小队与外国专家在民勤防沙治沙纪念馆 通过在民勤县风沙线的实地考察和当地治沙工作人员的讲解,实践小队的亲眼所见与纪念馆听闻的事迹交相呼应,防沙治沙技术的迭代创新就展现在眼前:从最初的“人拉肩扛”埋设麦草方格,到规模化种植耐旱灌木如梭梭并且嫁接肉苁蓉等新模式,科技力量的注入让绿色梦想照进现实。防沙治沙这一伟业靠的不只是单单一方的努力,是政府、企业、百姓以及其他各地志愿者的共同努力所塑造,习近平总书记曾在甘肃考察时指出:“确保民勤不成为第二个罗布泊”。这使小队成员认识到:民勤的防沙治沙,绝不仅关乎一县一域,更是构筑国家西部生态安全屏障的关键一环,其战略意义影响深远。

讲解员介绍防沙治沙区情况 汲取文化力量,探寻振兴之路 在武威市博物馆与雷台汉墓,丰富的馆藏文物与详实的史料,系统展示了武威作为西域都会,在促进东西方文化交流、民族融合以及在中国古代政治、经济、军事史上的辉煌地位。从汉简墨书到唐代丝路贸易遗珍再到明清精美陶器,从天马文化到佛教东传见证再到凉州会盟,队员们深刻感受着这座城市深厚的历史积淀,同时感悟到中华文化的博大包容与各民族共创共享的文明精髓。

实践小队在武威博物馆与雷台汉墓合照 实践过程中小队走进了许多农业产业园,干城乡村集体经济产业园的菌类养殖带动富民新村的百姓们向小康前进;古浪县黄花滩镇金滩羊产业园的羊群养殖让百姓实现增产致富;凉州区发放镇现代农业产业基地的日光温室里,“西瓜王子”茁壮成长。这些现代农业产业园的蓬勃发展,生动诠释了“让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业”的时代内涵,为西北干旱地区农业高质量发展提供了可复制、可推广的实践样本。

工作人员讲解农业产业园情况 在生态脆弱的西北绿洲,科技是发展的引擎,精神是不屈的脊梁,而文化的深度交融与各民族的紧密团结,则是这片土地生生不息、走向繁荣的深厚根基和不竭动力。此次实践的所见所闻,正是“绿水青山就是金山银山”理念生动写照。队员们纷纷表示,将铭记民勤防沙治沙精神,珍视历史文化的宝贵财富,努力学习专业知识,增强科研本领,未来积极投身于国家生态文明建设、乡村振兴的伟大事业中,为谱写绿洲永续发展的新篇章贡献青春智慧。 |

||

| 打印本页 关闭窗口 |